1964 in Schwerin geboren

Texte

Seh-Nerv

Malerei und Graphik bei Oliver Dohr

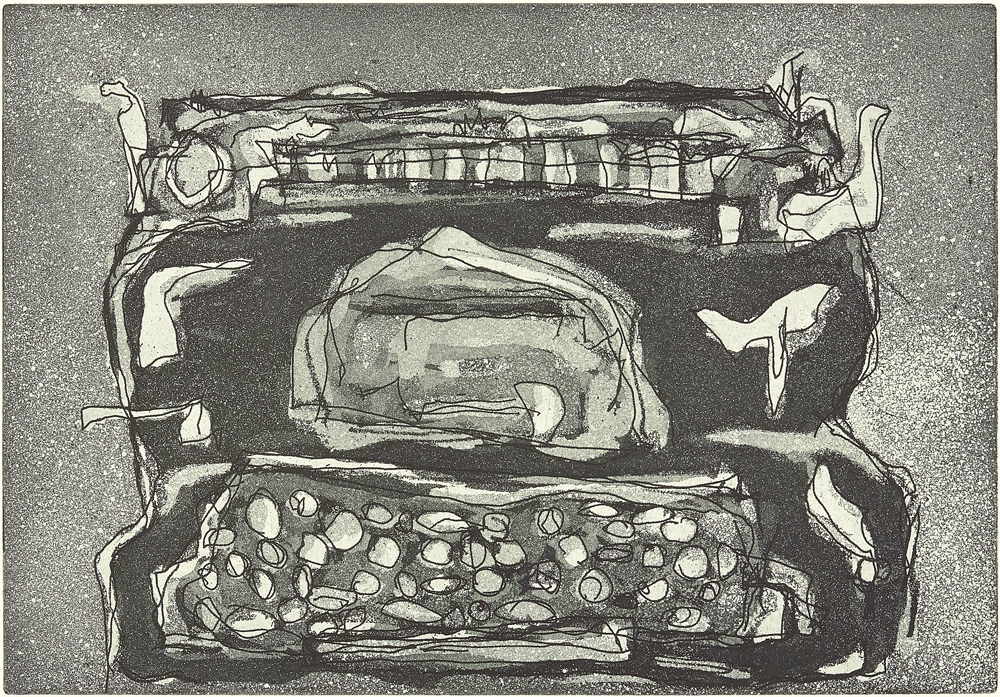

Rot, Erd- und Ockertöne rau aufgespachtelt oder gerollt und zu trockenen, mauerartigen Oberflächen verarbeitet. Sie lenken das Auge auf die Materialität der Farbe und inszenieren sie als Urgewalt. Oliver Dohrs Malerei ist ungegenständlich. Seine Abstraktion ist von dem Rostocker Maler Johannes Müller beeinflusst, steht aber auch in der Tradition der internationalen Nachkriegsmoderne. Oliver Dohr bezieht sich auf Serge Poliakoff, Emil Schumacher und Wohls. Wie bei ihnen wird die Farbe in seinen Bildern zeitlos. Alles Malerische wird ihr ausgetrieben, sodass sie roh und aufrichtig erscheint.

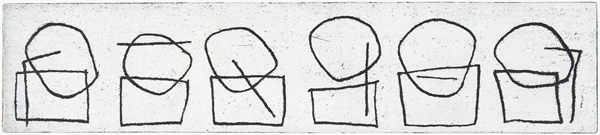

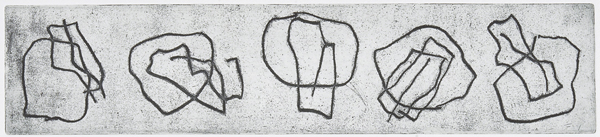

Das Schwarz kommt in der Malerei als graphisches Element hinzu. Nicht als malerische Geste oder figurative Ergänzung, sondern als Ordnungsprinzip. Vielfach verstärkt Oliver Dohr die Rollkanten seiner Farbbahnen mit schwarzer Kreide. Hier deutet sich bereits die Bedeutung der Zeichnung an, die für alle Medien entscheidend ist. Mit Kreide werden im malerischen Werk bereits Rundformen angelegt, die in der Druckgraphik als Köpfe erscheinen. Und hier gibt es auch bereits Linien, die aus den „Köpfen“ Gesichter werden lassen. Doch während sie in der Malerei Farbbeziehungen herstellen und bildnerische Ordnungen schaffen, werden die Linien in der Druckgraphik konkret lesbar.

Mit zeichnerischer Leichtigkeit, die ihm die Vernis Mou-Technik ermöglicht, transformiert Oliver Dohr die Linie und findet die konsequente Umsetzung für sein großes Thema: die Beziehungen zwischen den Menschen.

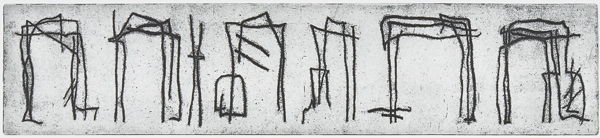

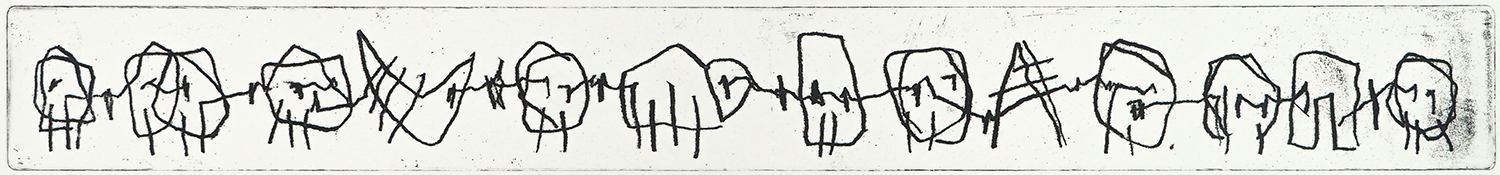

Während die Malerei ungegenständlich und zeitlos ist, steht Oliver Dohrs Graphik in der Gegenwart und macht mit den Linien Energien sichtbar, die als Vernetzungen und elektrische Ströme ins digitale Zeitalter vordringen. Wie eine Spur scheint die Linie in seinen Radierungen von Auge zu Auge zu verlaufen und von Kopf zu Kopf. Über das Sehen scheinen die Figuren verbunden zu sein. Ein Sehen, das sich materialisiert. Der Strich ist immer nervös und vital, fein und fragil und manchmal doch sperrig und hart, einem verbogenen, stacheligen Draht gleich.

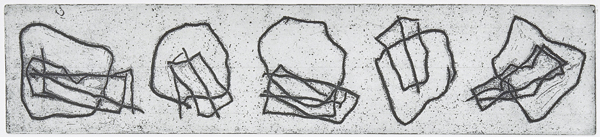

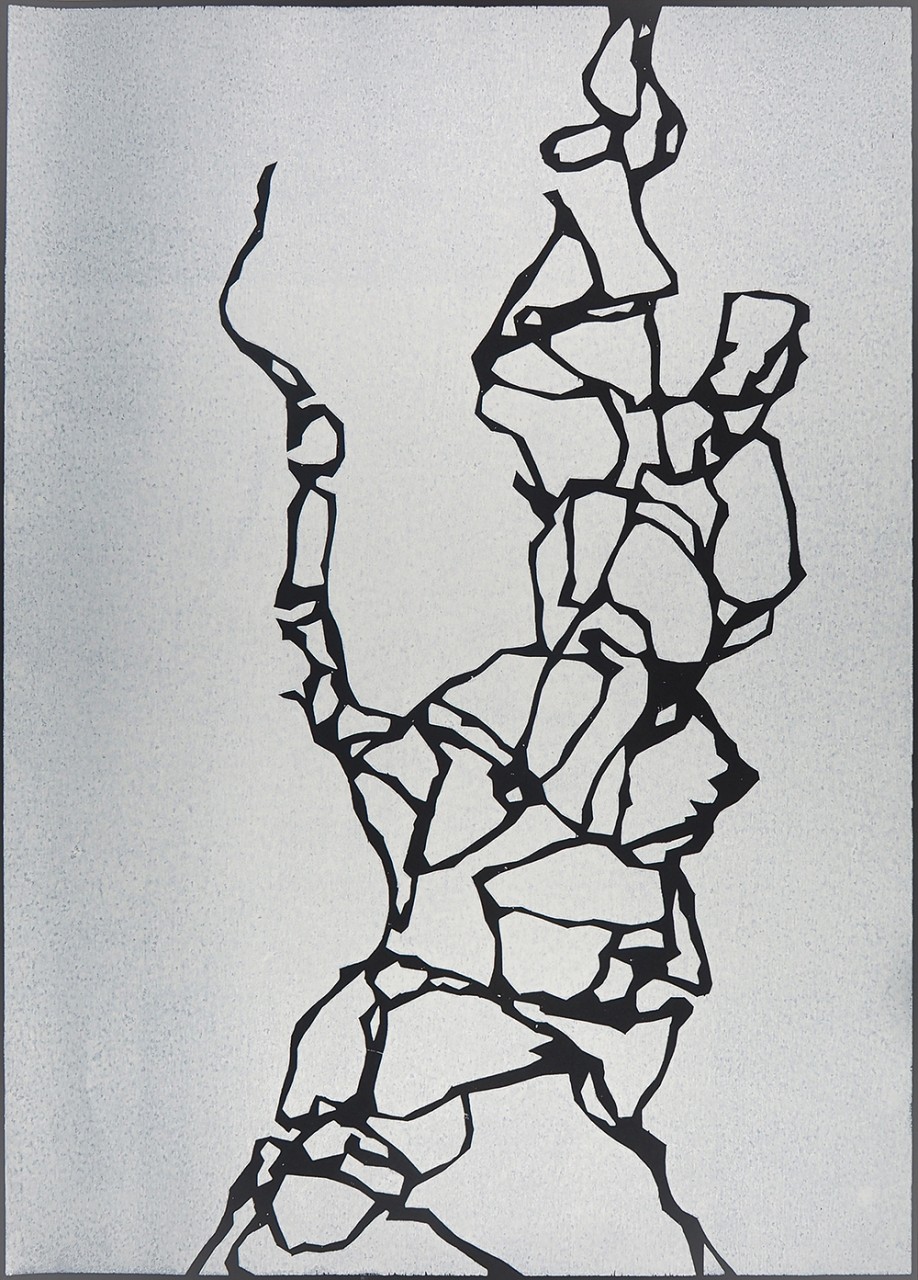

Auf diesen Nervenbahnen wandert der Blick durchs Bild. Oft geht der Strich vor und zurück, suchend, sich vergewissernd, sich anreichernd. Er gewinnt an Masse. Aus seinen unruhigen Bahnen werden in den Holzschnitten Negativformen. Sie bleiben als Lebensadern erkennbar auch wenn sich die Form beruhig und Schwarz und Weiß als abgeschlossene Flächen erscheinen.

Auf den mit Vernis Mou und Aquatinta gearbeiteten Radierungen schießen die Linien wie elektrisiert über die Formen der Kopffüßler hinaus und greifen in den Raum aus. Sie schaffen einen Beziehungsraum, indem sie Blicke andeuten und Figuren vernetzen. Sie zeugen von Gesprächen, vom Verliebtsein. Sie bringen die ganze Spannbreite zwischen Privatheit und Büroleben zum Ausdruck, sprechen von Macht und davon, Kontrolle auszuüben. An den Linien wird das Undarstellbare sichtbar. Sie ermöglichen es Oliver Dohr, eine zweite Ebene im Bild einzuziehen. Wie Picasso einen Kopf aus verschiednen Perspektiven zeigen konnte, so wird bei Oliver Dohr neben der äußeren Form eine psychologische Perspektive wahrnehmbar.

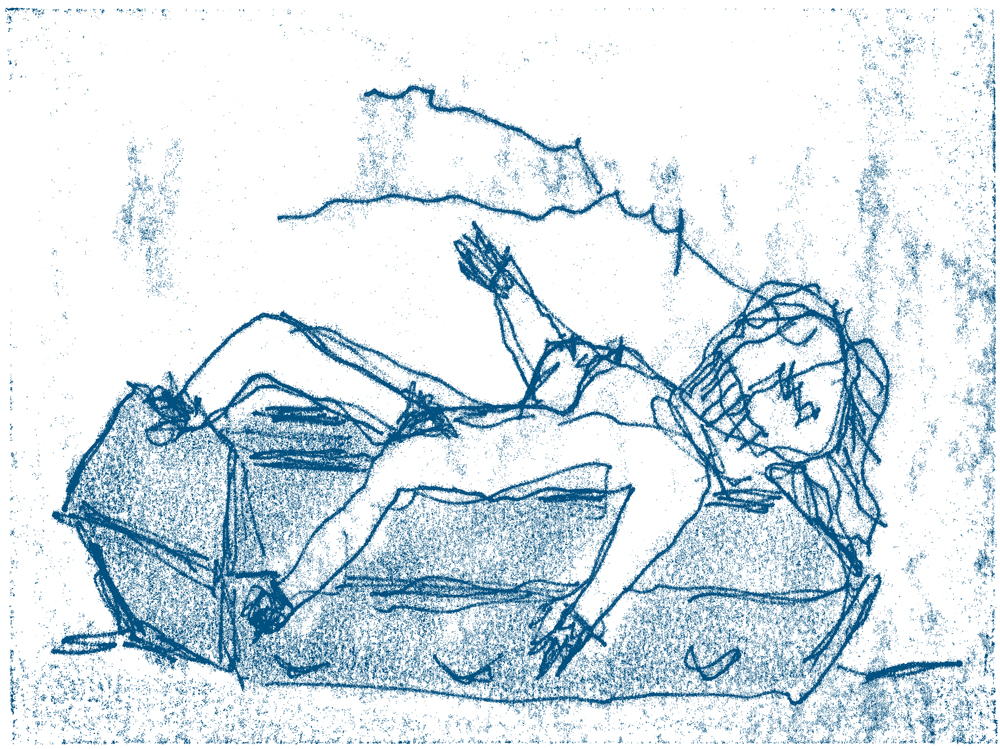

In seinen jüngsten Arbeiten kombiniert Oliver Dohr den weichen schwarzen Strich der Vernis Mou-Radierung mit dem farbigen Buntstift. Er zeichnet dafür mit verdrehter Hand, um die Kontrolle über die Linie zu verlieren und die Zeichnung an die Ursprünglichkeit einer Kinderzeichnung heranzuführen. Diese Werke stehen im größten Kontrast zu den geschlossenen Formen der schwarzweißen Holzschnitte. Im Strich kehrt hier die Unruhe der Kopffüßler zurück. Aus ihrer Gegenständlichkeit entwickelt sich erneut AbstraktIon. Sie wirkt befreit – unverstellt und autonom. Frei von Selbstreflektion, frei von der Frage nach dem Anderen.

Ortrud Westheider

Ohne Titel

„Über Musik zu reden“, hat Frank Zappa einmal gesagt, „ist wie über Architektur zu tanzen.“ Wie wahr! Auch darüber hinaus: „Über Kunst zu schreiben …“

In meinem Regal steht ein Band mit Radierungen von Oliver Dohr. Von „1997–1“ bis „2012–21“. Alle einfach durchdatiert, alle ohne Titel. Am Ende ein Bild von ihm, eine biographische Notiz. Ganz schlicht, ganz uneitel, ganz wunderbar.

Gegenwartskunst gibt sich gerne konzeptionell, wirft Fragen auf, nimmt Stellung – braucht dann allerdings nicht selten einen Titel, um dem Betrachter auf die Sprünge zu helfen. Bei Oliver Dohr ist das nicht so. Seine archetypischen Kopffüßler etwa verweisen viel mehr auf die Innen- als auf die Außenwelt. Und lassen ohne Worte Raum für eigene Emotionen, Assoziationen, Interpretationen.

Ich denke, an Weltwissen herrscht kein Mangel. Dafür verlieren wir in diesem Dickicht allzu oft aus den Augen, was unsere Seele in ihrem Innersten berührt. Unser Verhalten wird überwiegend von Gefühlen gesteuert. Unser Zusammenleben braucht emotionalen Austausch.

Genau das leistet Kunst: Sie aktiviert unsere Gefühle, verstärkt, verfeinert, neutralisiert sie. Und genau das leistet auch die Kunst von Oliver Dohr.

Oder um es mit Søren Kierkegaard zu sagen: „Man kann eine Sache viele Male erkannt, sie anerkannt haben. Doch erst die tiefe innere Bewegung, erst des Herzens unbeschreibliche Rührung vergewissert dich, dass das, was du erkannt hast, dir gehört.“

Das ist der Punkt.

Und damit ist auch genug geschrieben.

Ekkehard Briese

Oliver Dohr: zwischen Kraft und Stille

Bei moderner Kunst treffen Sagbares und Unsagbares zusammen und finden gleichzeitig statt.(Lutz Goetzmann)

Linien, die sich sperrig und karg über das Papier ausbreiten und sich dabei selbstbewusst behaupten, sind typisch für die Arbeiten von Oliver Dohr. Linien, die kaum Raum einnehmen, dominieren die Fläche: Reduktion als Mittel, um Platz zu schaffen für das Wichtige.

Das Weglassen, die Beschränkung sind das Ergebnis eines inneren Prozesses, der im Verborgenen passiert und sich am Ende auf dem Papier oft nur in einer Linie offenbart. Diesen Linien sind durch diesen Reduktionsprozess so angereichert und verdichtet, dass sie lebendig zu sein scheinen: Sie mäandern, zittern, vibrieren, brechen ab oder verbinden. Sie bewegen sich, sie leben. Die Lebenslinie eines Menschen könnte so aussehen: mal harmonisch, mal gebrochen, verwickelt, glatt, verwirrend aber immer lebendig und dynamisch. Diese Linien sind das prägende Ausdrucksmittel; sie sind allgegenwärtig, so als ob mit ihnen dem eigenen Leben nachgespürt werden soll. Manchmal verdichten sich sie sich ins Figürliche. Man erkennt Figuren und Gesichter – Begegnungen die auf einer Lebenslinie aufgereiht sind. Sie haben etwas Flüchtiges vielleicht auch Unfertiges obwohl sie so präsent und kraftvoll auf dem Papier stehen. Gleichzeitig besitzen sie die Frische, Direktheit und Spontaneität von Kinderzeichnungen. Diese Mehrdeutigkeit erzeugt Spannung.

Die Bilder von Oliver Dohr sind ein Balance-Akt von dem der Betrachter nicht weiß (und vielleicht auch nicht wissen soll), ob er mit Mühe oder Leichtigkeit, Anstrengung oder Flow verbunden ist. Oder mit beidem. „Das Leben ist nicht schlüssig. Es ist nie so wie es ist“, hat der Regisseur und Autor Christoph Schlingensief einmal gesagt. Das trifft auch auf die Arbeiten von Oliver Dohr zu, die sich der Eindeutigkeit entziehen. Sie sind filigran und kraftvoll-eindringlich zugleich. Der Gestaltungsprozess ist ebenso wichtig und ausdrucksvoll wie das Produkt. Die Techniken, die der Künstler einsetzt, sind nicht gefällig.

Er benutzt Säure, die Linien in Metall ätzt, Schnitzmesser die in lebendiges Material – Holz – Rinnen schneidet, das Papier nimmt unter Druck die Farbe auf. Kein gefälliges Zerfließen von hübschen Aquarellfarben, kein üppiges Spachteln von Ölfarben, keine zarte Schraffuren, keine Plastizität. Sondern das Nutzbarmachen von Härte. Die Dominanz über die Materie als Mittel zum Zweck. Der Künstler als Aggressor, als Eindringling, als Zerreißer, Eindringling und Neu-Zusammensetzer. Schwarz–Weiß, Ja–Nein, Leben oder Tod. Ein stilles Drama. Denn gleichzeitig zeichnen sich die Bilder von Oliver Dohr durch Zurückhaltung und eine gewisse Introvertiertheit aus. Sie erschließen sich nicht auf den ersten Blick und sind mehr intuitiv als rational zu verstehen. Sie verlangen vom Betrachter den Willen, sich auf sie einzulassen, um etwas zu finden, was er von sich selbst kennt.

Oliver Dohr deutet oft nur an und scheint manches zu verschweigen. Kunst, die einen solchen Raum gibt, ermöglicht eine sehr intime Auseinandersetzung, bei der der Betrachter auf sich selbst zurückgeworfen wird.

Edda Costantini

Oliver Dohr: Kunst als innerer Dialog

Schichtungen von Farben aus denen sich sinnlich erlebbare Farbräume ergeben, zeichnen die Malerei von Oliver Dohr aus. Wobei Malerei hier ein eher irreführender Begriff ist. Mit dem traditionellen Begriff vom Handwerk der Malerei haben diese Bilder nur wenig gemein denn sie wurden nicht mit dem Pinsel gemalt.

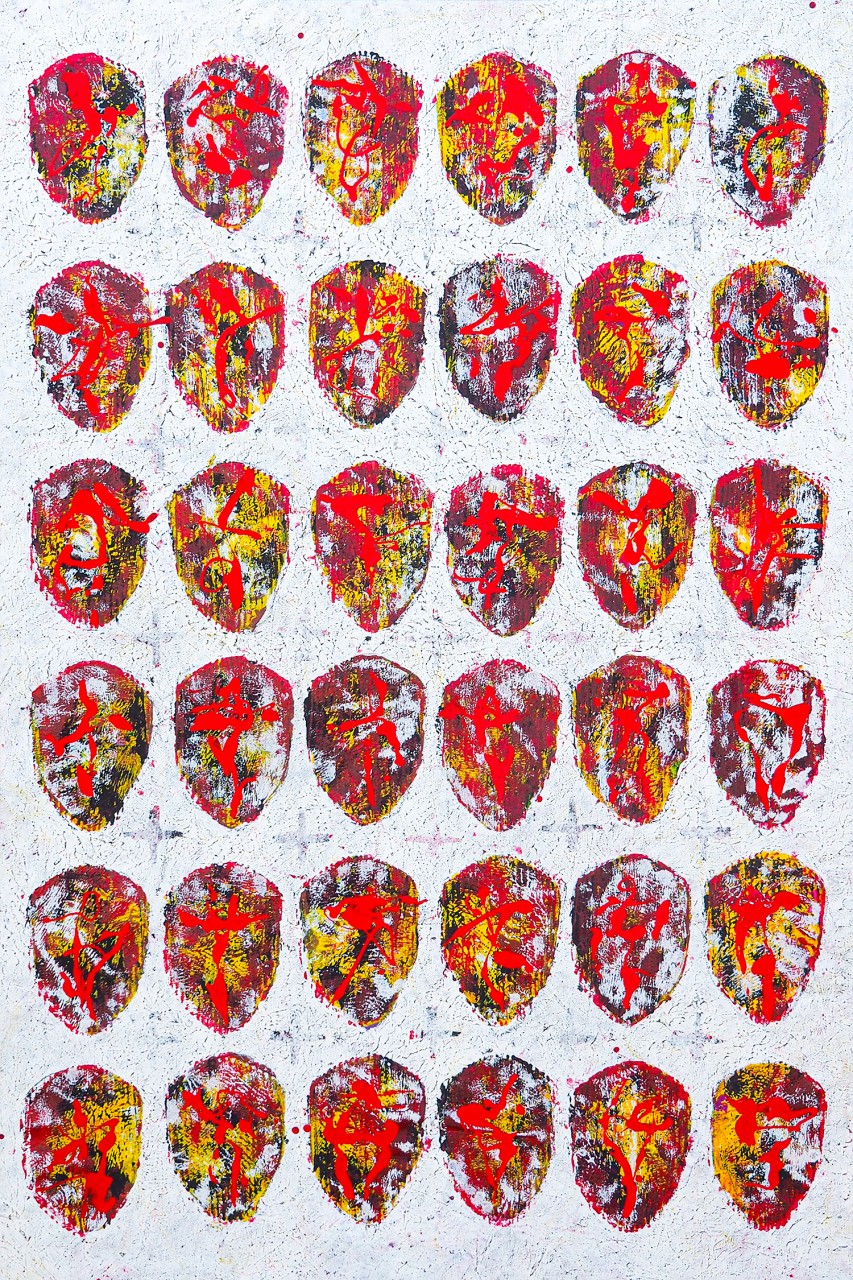

Die Gemälde entstehen ohne Vorzeichnung oder Entwurf in einem Durchrieb- und Abklatschverfahren, dessen Ergebnis nicht kalkulierbar ist. Der Überraschungseffekt wird zur Inspiration, die den nächsten Arbeitsschritt nach sich zieht. Weitere Farbschichten kommen hinzu, indem das Bild erneut auf Platten mit Farbe gelegt wird. Dabei richtet sich der Fokus nicht auf die Präzision im Abdruck, sondern die Farbflächen verschieben sich. So suggerieren sie im Abbild bisweilen Dreidimensionalität und werden zu Farbräumen, in die der Betrachter eintaucht oder sie wirken in ihrer Reliefhaftigkeit wie sperrige Farbmauern, die nur schwer Zugang gewähren.

Eines ist allen Bildern jedoch gemeinsam: Sie sind abstrakt und hoch emotional. Letzteres resultiert aus den klaren und kräftigen Farbklängen. So schaffen die satten und warmen Rottöne mancher Gemälde eine große Nähe, während andere Werke den Betrachter mit kühlem Blau und Türkis auf Distanz zu halten scheinen.

Gleich einem Work in Progress legt sich in den Bildern Farbschicht über Farbschicht. Durch den manuellen Durchrieb über die Bildrückseite ist die Farbintensität ungleichmäßig verteilt. Auch das ist gewollt, denn diese Unregelmäßigkeiten verleihen den Bildern ihren malerischen Charakter. Eingriffe über das Bildgesicht in Form von zeichnerischen Spuren entlang einzelner Farbformen oder Farbkanten, Überspachtelungen oder figurale wie abstrakte Ritzbilder in der feuchten Malschicht bilden oftmals den Abschluss. Sie betonen die sich langsam herauskristallisierende Bildstruktur.

Die unmittelbare und fortdauernde Inspiration geht von den sich im Werkprozess ergebenden Farbverläufen und Bildzuständen aus. Die Bearbeitung im Durchriebverfahren – der klassischen Monotypie vergleichbar – geschieht über die Bildrückseite und so wird das Ergebnis auch für Dohr selber immer wieder zur Überraschung, die ihn zum Weitermachen anregt. Der Entstehungsprozess von Dohrs Bildern rückt in die Nähe des psychischen Automatismus der Surrealisten, die den künstlerischen Prozess an eine innere Notwendigkeit der künstlerischen Ausformung und Gestaltung koppelten, die sich als ein auslösender Impuls aus dem Vorgefundenen oder dem bereits Geformten ergibt.

Oliver Dohrs Malerei ist ungegenständlich. Die sinnlichen Farbverläufe, die Farbschichtungen mit den Kratzspuren und Ritzungen rücken sie in die Nähe zum Informel. Die Kraft der Farbe und die augenfällige Reliefhaftigkeit mancher Bilder bilden Analogien zu den Arbeiten von Emil Schumacher oder Hans Platschek. Dass Malerei das Arbeiten mit einer zähen Paste namens Farbe ist, die dies auch sichtbar nach außen trägt – wie Platschek es von einer modernen Malerei verlangte -, sieht man diesen Bildern an.

Dohr mag keine leeren Papiere oder Kartons, sondern arbeitet bevorzugt mit Materialien und in Räumen, die Spuren vorangegangener Werkprozesse tragen. Er verwendet beispielsweise gerne Papiere als Bildträger, die zuvor bei grafischen Arbeiten als Unterlage dienten. Auch Druckplatten oder Spachtel an denen noch Farbe klebt, sind für ihn oft der Einstieg in neue Bilder.

Dohr ist gelernter Fotograf und Grafiker und arbeitet seit 20 Jahren als Künstler. Für ihn war das eine zwangsläufige Entwicklung, denn er begreift sein Arbeiten als einen lebenslangen Dialog mit der Kunst, der ihn früher oder später in die Praxis führen musste. Die Verbindung zum Beruf lebt nun in der Kunst fort. Für seine Bilder verwendet Dohr bevorzugt Linolschnitt- oder Radierfarben und die von ihm angewandte Maltechnik rückt in die Nähe zur klassischen Typografie.

In der Druckgrafik schätzt Dohr die Vernis Mou-Technik, die der Kreidezeichnung in ihrem ebenso kräftigen wie lebendigem Strich ähnelt. Die Liniengespinste werden im Probedruck überprüft und weiter bearbeitet. Die sich ergebenden Figurationen, – phantastische Tiere, menschenähnliche Wesen oder Kopffüßler – sind eingebettet in die rau wirkenden Flächen der in tonigen Abstufungen eingesetzten Aquatinta. Das Nacheinander der Arbeitsschritte weist auch in der Grafik auf ein Work in Progress als Methode. Doch anders als die Malerei ist die Druckgrafik deutlich gegenständlicher. Der künstlerische Schöpfungsprozess lässt die Figurationen bisweilen miteinander in Verbindung treten. Gestimmtheiten werden so sichtbar. Zeichnerische Linien schaffen Verbindungen, die ein Miteinander assoziieren lassen. Im Werkprozess entwickelt sich ein Zusammenspiel von Linien und Flächen, die Figürliches andeuten, Interaktion vermuten lassen, aber keine Geschichten erzählen. So werfen auch diese Blätter den Betrachter auf seine eigenen Wahrnehmungen und Vermutungen zurück.

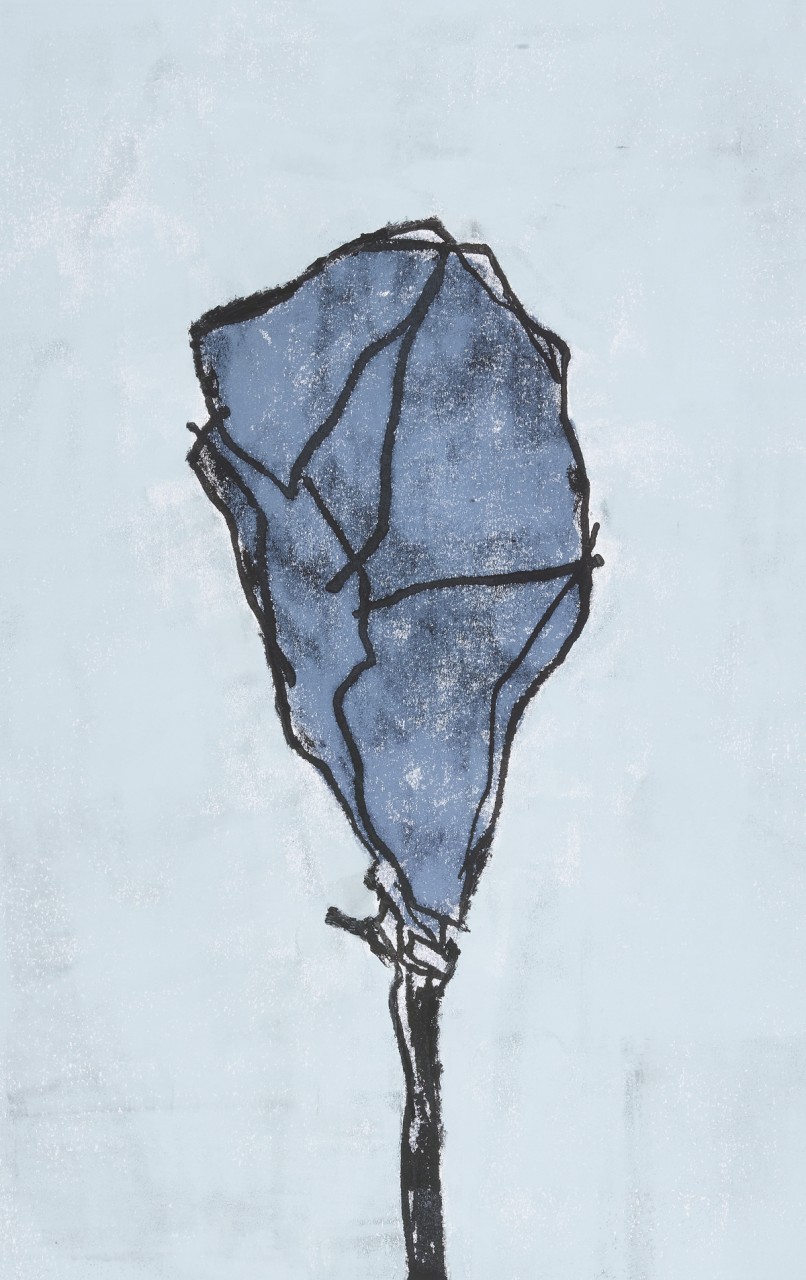

Ein besonderer Reiz geht von jenen Arbeiten aus, in denen im Durchriebverfahren zeichnerisch entwickelte Linien mit der malerischen Abklatschtechnik kombiniert werden. Angeregt von den winterlich verhüllten Rosenstöcken im Schweriner Schlosspark, entwickelte Dohr komplexe in sich geschlossene Einzelformen, die wie Solitäre auf dem Blatt stehen. Die Zeichnungen wurden mit Farben in mehrfachen Schichtungen und Farbkombinationen aufgeladen. Durch die Farbe werden die Blätter nahezu landschaftlich lesbar ohne tatsächlich gegenständlich zu sein. Sie erinnern an winterliche Stille oder an sanfte sommerliche Stimmungen, je nachdem welche Farbkombinationen den Sinnesreiz am nachhaltigsten beeinflussen.

Silke Reuther

Was also ist schön? , wenn man das als schön empfindet.

Zur Ausstellung Müllermaterial /Hamletmaschine

Im kleinen Format umkreisen Oliver Dohrs Bilder das Phathos großer Theatertexte. Dohrs Bilder sind Gesten, wie sie die Bühne erfinden würde.Sie entstammen einer Auseinandersetzung mit der Hamletmaschine und anderen Texten. Das müssen Kollisionen gewesen sein, keine Versenkungen in fremde Texte.

Geschrieben wurden die Texte zu einer Zeit als Geschichte sich noch zwischen den Polen Ost und West entfaltete, indem sie Krisen suchte aber Kollisionen zu vermeiden trachtete. Gelesen hat Oliver Dohr diese Texte wahrscheinlich, als der Konflikt zwischen den Himmelsrichtungen schon entschieden war und doch noch dahinsiechte. Er aber immer noch das Gespenst des Scheiterns des Menschen in den Himmel warf. Heute wetterleuchtet das Gespenst des großen Krieges wieder überm Horizont. Im Lichte der neuen möglichen Katastrophen hat Dohr nun diese Bilder gezeichnet.

Sie sind keine Illustrationen zu Texten von Müller. Wie sollte das auch aussehen? Sie sind Spuren einer Konfrontation, einer rauschhaften Ergriffenheit von Texten, die sich ihre Visionen erzwang, aufdrängte, hinausdrängte vor das Auge des Betrachters, damit es sein Unwesen dort weiter treibt. Beunruhigend. Wirklichkeiten herbei schreiend. Denn was wird dort sehen ist ein Kosmos aus archaischer Gewalt und kindlicher Naivität. Aber anderswo ist es Realismus.Die Bilder sind zeitlos. Woanders sind sie schmerzende Gegenwart. Die Katastrophe ist passiert. Und wenn noch nicht, dann wird sie geschehen. In den kurzen Momenten davor und danach beschädigt sich das Leben selbst.

Krikel Krakel als Chiffren einer Gegenwart die in Zukunft ihre Vergangenheit ist. Dohrs Bilder kennen keine Engel, weil sie in den Augen der Engel sich abbilden. Dohrs Bilder konstruieren in so wenigen Strichen die Welt über welche beide Engel kreisen. Mit so wenigen Strichen so viel, wie Engel kaum ertragen können. Und Dohrs Bilder machen noch mehr. Sie entscheiden sich zwischen Engel und Schönheit. Sie kleben nicht an der Hoffnung. Sie versagen nicht vor dem Schrecken.

Wie in vormodernen Zeiten bannen Sie den Schrecken im Bild. Dadurch vergeht er nicht. Doch der künstlerische Vorgang erscheint als Vorbild. Vielleicht ist er doch bannbar. Vielleicht ist die Schönheit mehr als der Schrecken, das Ende des Schreckens. Vielleicht ist das Bild doch mehr. Vielleicht existiert durch das Bild Hoffnung. Aber es gilt auch als Utotpieverbot: „Du sollst Dir kein Bildnis machen“

Zwischen diesen Polen kreisen die Visonen Oliver Dohrs.

Franz Triebenecker

Oliver Dohr bewegt sich in seiner Kunst ständig an der Grenze, an der Grenze zur Abstraktion bei seinen figürlichen Themen, an der Grenze zur Figur bei seinen abstrakten Arbeiten. Immer schlittert er haarscharf vorbei, sodass sein gesamtes Schaffen wie ein Suchen wirkt, ein Sich-Vortasten, ein Austesten. Seine Linien erscheinen nicht klar und präzise, sondern immer etwas vage, zögerlich, in manchen Fällen fast zitternd bis zum Reißen. Es mag Anklänge an Naturhaftes geben bei seinen schwarz-weißen Holzschnitten, an Flussläufe vielleicht oder an ein Geäst oder an Gesteinsformationen. Doch es gibt keinen zentralen Punkt, keine Symmetrie, keine Geradlinigkeit, sondern alle Linien stolpern, stocken, ziehen sich zusammen und verteilen oder drängen sich im Bildraum.

Diese angedeutete Fragilität wird in manch anderen Arbeiten mit geradezu kindlicher Freude aufgehoben und dann erscheinen die Linien und die Motive spielerisch, farbig und ganz frei. Immer jedoch ist es die Linie, die Dohr mehr interessiert als die Fläche. Die Zeichnungen sind aus der Achse verschoben, oft nahezu an den Rand gedrängt. Oliver Dohr wertschätzt das Versteckte – wie bei seinen für den Winter verpackten Blumen, die Sie im Erker sehen können – oder das Aufgegebene – wie die zurückgelassenen Bunkeranlagen an der Atlantikküste. Vielen mag das unangenehm sein – wie viel schöner wäre der Strand ohne die ruinenhaften Bunker, wie viel lieber würde man die Blumen anstelle der sie entstellenden Hüllen sehen – aber es ist gerade der Blick für das Nichtgeliebte, der diese feinnervige Kunst hervorbringt.

Allerdings muss im Fall der dargestellten Bunkeranlagen gesagt werden, dass Dohr sie bis zur Unkenntlichkeit modifiziert. Eher wirken sie wie Zelte oder wie Reste frühzeitlicher Tempelanlagen oder wie sehr rätselhafte Spuren menschlicher Existenz. Was ist das da? Ein Haus oder ein Berg? Ein Gebilde am Horizont, eine angedeutete Landschaft, mehr eine Ödnis als ein Stück Natur und kein Unterschied zwischen dem Land und dem Himmel. Es ist schwer zu sagen, was an diesen leeren Arbeiten so anziehend ist. Wahrscheinlich ist es eben diese Leere, diese Stille, diese Konzentration auf das absolut Wenige – in der Regel das Gegenteil von unserem meist lauten, vollen, mit Bildern zugeschütteten Leben und einem häufig hektischen Alltag.

Oft ist es auch gerade das Kleine, Alltägliche, das in den Arbeiten von Oliver Dohr gewürdigt wird, Gegenstände wie Weinflaschen oder Gläser zum Beispiel. In geradezu rudimentären Linien wird die Essenz von ‚Flasche‘ oder ‚Glas‘ erfasst und das wären ein bauchiger Körper mit einem schlanken Hals bzw. eine perspektivisch gesehene ovale Öffnung oder eine ovale Standfläche. Der Eindruck von Volumen entsteht meist eher durch unser Wissen vom Flaschenkörper als durch die tatsächliche Darstellung von Licht und Schatten. Wir wissen, dass eine Flasche rund und bauchig ist und sehen selbst flächige Formen durch eben diese Brille der Erfahrung. Interessanterweise schafft Dohr es, dass die Flaschen und Gläser körperlich wirken. Nicht umsonst sprechen wir ja auch vom Flaschenkörper.

Bei allem Zaghaften, Zögernden sitzen die Linien in den Arbeiten von Oliver Dohr an der richtigen Stelle. Aber den Weg dahin nimmt man als sperrig wahr und das ist auch gut so, denn wir wissen aus vielen Feldern unserer Wirklichkeit, dass das Einfache und Leichte oft verkürzt und unterkomplex bleibt. Stottern und stolpern sind zwei Begriffe, die die Literatin Kathrin Röggla als Qualität begreift. Dazu gehören auch das Taumeln und Schwanken im Gegensatz zum reibungslos Laufenden. Im Zuge von Selbstoptimierung und Perfektionswahn erscheint alles, was stört und aufhält als unangenehm. Es gibt in der Öffentlichkeit den Wunsch nach einem glatten, reibungslosen Ablauf / Gespräch / Wahrheit. Aber in der Regel ist es das Störende, Unzweckmäßige, das uns weiter bringt. Ein Mensch, der Ecken und Kanten hat, gilt zu recht als jemand mit Charakter.

Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang, dass Dohr seine Arbeiten auf Papieren beginnt, die Spuren zeigen von einem vorherigen Werkprozess, weil sie zum Beispiel als Unterlage dienten. Oft verwendet er Pinsel, Spachtel und auch Druckplatten, an denen Reste von Farbe kleben. Also Reste anderer, früherer Arbeiten. Damit gehen der Bildträger und das Gezeigte eine Symbiose ein. Der Startpunkt für seine Arbeiten ist ebensowenig glatt und reibungslos wie sein Schaffensprozess.

Bemerkenswert sind die Friese mit einem Zug aus Wesen und Gebilden. Unterbrochene Linien, zittrige Verbindungen, nervöse Kringel, wackelige Kreise und schnelle Striche durchziehen die Bildfläche. Man ist kurz davor, etwas erkennen zu können, oder lässt sein Auge einfach schweifen und wundert sich, wie Oliver Dohr es schafft, dass man eben nichts erkennt. Da haben wir es wieder, das eingangs schon erwähnte Schlittern an der Grenze.

Ich möchte einmal kurz etwas Persönliches sagen: Seit vielen, vielen Jahren bin ich auch als Vermittlerin von Kunst tätig – eine Art Kunstvermittlung ist ja auch diese Einführungsrede – und es gehörte immer zu meinem Anspruch, die Augen für die Arbeiten zu öffnen oder eine Brücke zu bauen, auf Details hinzuweisen oder die Technik zu erklären oder auch mal etwas aus dem Leben der Künstlerin oder des Künstlers zu erzählen. Mit anderen Worten dafür zu sorgen, dass die Kunst zugänglich wird. Aber was mir bei meinem eigenen Kunsterleben immer am meisten Freude gemacht hat – oder mich auch mal erschütterte, verstörte oder auf jeden Fall auf irgendeine Weise berührte – das waren künstlerische Arbeiten, die ich mir nicht ‚erklären‘ konnte, deren Technik ich nicht sofort verstand, dessen Material ich gar nicht erkennen konnte (oder auch nicht wollte). Kunst also mit einem Geheimnis, mit einer Tiefe, die sich mehr erspüren als verstehen ließ.Mittlerweile reagiere ich fast allergisch, wenn mich jemand in meinen Veranstaltungen fragt, was das denn wohl bedeuten soll oder was der Künstler oder die Künstlerin sich denn wohl dabei gedacht hat. Was weiß denn ich, was weiß denn der Künstler, was weiß die Künstlerin, was er oder sie gedacht hat – er hat es ja vor allem gemacht und nicht so sehr gedacht.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen bei der Betrachtung der neuen Arbeiten von Oliver Dohr ganz zweckfreies Vergnügen, ganz unintellektuelle Bereicherung, ganz genießendes Sehen.

Claudia Rasztar

Oliver Dohr in der Kulturkirche St. Jakobi Stralsund

Um in einer Kirche auszustellen, braucht man Mut. In einer so großen Kirche großen Mut. Nicht aus Angst vor einem überkritischen Publikum. Man steht vor den eigenen Werken, so wie sie sonst so nicht zu sehen sind. Im Atelier stapeln sich die Werke. Nur das, woran man gerade arbeitet, steht vorn. Nur die Halbfertigfabrikate. Das meiste ist verräumt. Eine solche Schau, wie hier, hat etwas von einer Generalabrechnung. Lieber Oliver, zur Beruhigung, ganz lakonisch: Die Sache funktioniert. Ohne die Bilder sind das ein paar Jahrhunderte der Kommunikation einer achtsamen und stolzen Gemeinschaft, die in diesen Mauern stecken. Alles Menschenwichtige wurde hier verhandelt. Von der Taufe bis zum Tod. Das Bauwerk spricht von dem Reichtum und der Macht bedeutender Teile einer Stadtgesellschaft. Während der Belagerung Stralsunds 1628 durch Wallenstein suchten die Bürger hier Schutz. Das hielt, wie die ganze Stadt. Und später konnten weder Karl XII., Napoleon oder die Kommunisten den Mauern etwas anhaben. Selbst wenn der Raum jetzt weitgehend geleert ist, es gibt lesbare Spuren. Eine lädierte Hinterlassenschaft. Reste alter Bemalung, Inschriften, Kratzer und Krakeleien, verfugte Schlitze alter Leitungen, Wasserflecke, Risse, abgeblätterter Putz, notdürftige Reparaturen. Das ist ein inspirierender Ort. So etwas sagen die Leute, wenn sie zwar beeindruckt, aber auch ratlos sind. Wenn etwas im gewohnten Sinn nicht so richtig brauchbar und einordbar ist und man mit einer Sache nicht wirklich etwas anfangen kann, nur genervt ist von dem anstehenden Sanierungsbedarf. Maler sind da anders. Das ist dann alles ein großes Bild, ein Rätsel. Was für viele bloß und roh als Bedarfsfall erscheint, ist für andere anrührend. Ein Blick unter die Haut, ein fragmentiertes Manuskript einer Sozialgeschichte. Auch Orte können auf der Suche sein, wenn sie nicht mehr das sind, was sie einst waren, und noch nicht ihre wirklich neue Bestimmung gefunden haben. Zwischen einer alten Würde und dem, was man gern Findungsprozess nennt. Bessere Ausstellungsräume gibt es nicht. Wer hier seine Bilder zeigt, lehnt sich an eine feste Tradition an und kann zugleich die Freiheit der Improvisation genießen. Der Mensch tritt als Zwischennutzer auf. Da kann man auch sagen, daß ist bei jeder Immobilie so. Weiter als zur Zwischennutzung kommen wir alle nicht. Oliver Dohr zeigt hier Absetzbewegungen von der Realität, schwarz-weiß-rote Hundemumien, Masken in langen Reihungen, zerfaserte Linienbündel und fragile Hütten. Auch einen Ikarus gibt es, der ausnahmsweise nicht richtig abstürzen will, sondern wie ein aufgespanntes Insekt im Kirchenhimmel hängt. BLUMEN Action painting. Man kann von Blumen nicht unsentimental erzählen. Oliver Dohr legt einen Blütenteppich aus Farberuptionen aus. Gerinnt die Farbe, wird alles zum Ornament. Auch hier in der Kirche gibt es noch eine verwaschene Bemalung von Schlingpflanzen als Synonym höherer Ordnung. Für mich sind das da oben Sonnenblumen. Mit ihrer Leuchtkraft kommen sie in die Nähe zu der Serie der berühmtesten Blumensträuße der Welt. Von van Gogh gibt es eine Reihe von sieben Bildern mit Sonnenblumen. Eine Arbeit, die ihn nicht losließ. Zwar hauen hier die Farben nicht hin, aber van Gogh hatte da auch schon extrem improvisiert und statt alles in Gelb, Schwarz und Grün zu halten mit Braun- und Orangetönen experimentiert. Hauptsache, es leuchtet. Das sind Bilder über Lichtfänger, Lichtquellen, pflanzliche Rückstrahler, über ein Nahrungsmittel, einen Energiespeicher – über einen nachwachsenden Rohstoff. Der Korbblütler als Nutzpflanze mit Superkräften. Eine Pflanze, die sich bewegt. Ich weiß nicht, ob die den Kopf in der Morgendämmerung ruckartig wieder von West nach Ost dreht. Damit der Tageslauf wieder von vorn losgehen kann. Das ist nicht das agrarindustrielle Feld, in der die ergiebigen Blumen in Reih und Glied ausgerichtet sind und dem Sonnenlauf folgen. Diese Pflanzen weigern sich, in ordentlichen Reihen zu stehen. Das machen Blumen von allein nie. Dazu braucht es menschliche Hilfe, der Gärtner muß auf Zack sein. Vielleicht können da Chaostheoretiker Ordnung reinbringen. Das ist keine am Nutzwert orientierte Floristik. Hier schaut die Flora den Betrachter an beziehungsweise bei dieser Hängung mit maximaler Heiterkeit über uns hinweg. LINIEN Das ist Grundgerüst jeder Zeichnung. Linien, Lebenslinien. Die ziehen wir alle. Geraden sind selten dabei. Und Menschen, bei denen alles immer geradeaus geht, sind äußerst verdächtig. Die Mathematik geht von einem nicht erreichbaren Ideal aus. Von der Starrheit des Lineals. Von aus Masse und Energie berechneten Kurven. Wie Autobahnabfahrten. Oliver Dohrs Linien haben etwas Tastendes, zweifelnd, in welche Richtung es weitergehen soll. Jede Aufzeichnung beginnt mit krakligen Versuchen. Seine Linien sind angefressen, wie zerzauste Wollfäden, sie sehen aus wie Einkerbungen, Bruchlinien zwischen Schollen, eine Zeichnung wie Krakele. Die Zeichnung bricht durchs Material. Viele Blätter entstehen aus Monotypien. Einzeldrucke. Dohr zeichnet auf die Rückseite des Blattes. Diese Rückseite bleibt leer. Die Zeichnung wird durchgepaust und erhält erst durch eine darunter verdeckte Farbfläche ihre Sichtbarkeit. Zeichnen als Blindflug. Von etwas Unsichtbaren. Die Zeichnung entsteht ohne Selbstvergewisserung. Die fertige Arbeit ist seitenverkehrt zu der ursprünglichen Bildidee, ein doppeltes Verfremden vom Unsichtbaren in die Spiegelung. Diese Monotypien sind die Vorlagen für die Siebdrucke und Radierungen. Eines der berühmtesten Blätter von Paul Klee ist auch eine solche kolorierte Linear-Monotypie. Der „Angelus Novos“ von 1920, in dem Walter Benjamin den Engel der Geschichte gesehen hat. Klee war auch so ein Meister des Zweifels. Jemand, der eine Barriere zu eigenem Geschick einbaute. Oliver Dohr hat lange Zeit als Fotograf gearbeitet. Schon als das noch mit Ph geschrieben wurde und es noch Negative und Dunkelkammern gab. In dem scheinbar umständlichen und aufwendigen Prozess, mit dem Dohr seine Zeichnungen fertigt, steckt eine Entsprechung des fotographischen Entwicklungsverfahrens. Ein blindes Tasten, die Anmutung von schwarzer Magie. Die Selbstüberraschung, wenn das Blatt gedreht wird und die Grafik mit einen Mal, auch für den Autor, erst sichtbar wird. Mit dem Negativ spielt er auch beim Holz- oder Linolschnitt. Linien, die in den Stock gerissen werden oder als Stege aus ihm herausgeschnitten werden. Ob die Linie positiv oder negativ ist, lässt sich nicht mehr bestimmen. Oliver Dohr hat ständig Skizzenbücher dabei. Auf jeder Seite ein Raster von nicht mal A7 großen Kästchen. Darin hält er seine Notate fest. Das sind Mitschriften der Tages-Ideen. Das grafische Abtasten von Alltagsgegenständen, Architektur, Landschaften und Personenkonstellationen. Eine permanente Mitschrift des Gesehenen. Linien suchen sich ihren Weg. Wie Trampelpfade, Holzwege durch die Realität. Eine der berühmtesten und lebendigsten Straßen der Welt, der Bretterweg in New York, ist eben auch nicht die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten. HÜTTEN UND LANDSCHAFTEN Schwarz-weiße Bilder. Transparente Anhäufungen von Ästen und Zweigen im kahlen Gehölz. Das ist rudimentäre Architektur, Objekte mit rein linearer Statik. Der Mann geht durch den Stadtwald und sieht dort dreidimensionale Materialisierungen seiner Grafik, da kommt ihm etwas entgegen. Während der letzten Epidemie flüchteten ganze Familien in die Wälder und bauten sich improvisierte Schutzhütten. Eine Guerillatruppe von Familienvätern, die dem rührenden Versuch nachgingen, Ordnung in die Struktur zu bringen. Als wollten alle mögliche Unterschlüpfe für den Katastrophenfall markieren. Das Herabgestürzte neu geordnet zu einer Idee einer Hütte. Eine grafische Markierung im Chaos des Unterholzes. So funktioniert auch Grafik: Das Liniengerüst imaginiert die Idee einer Möglichkeit. Tatsächlich verwebte Äste. Wie ein textiler Rohentwurf – es wird eine riesige Mütze oder kleines Zelt. Die Hütten waren auch nicht wirklich ernst gemeint. Eigenartige Zeichnungen. Eine seltsame Spinnerei. Wie die übereinander gestapelten Steine, die man gerade hier an der Ostseeküste im Sommer sieht, Botschafter der Vergeblichkeit und eines gewissen Geschickes. Temporäre Skulpturen. Da hat sich jemand Mühe gegeben, es ist nachhaltig, aber sinnlos und es kann den Nachmittag retten. In Lars von Triers „Melancolia“ baut Kirsten Dunst zum furchtbaren Ende hin die Andeutung einer Baumhütte. Kurz vor der eintretenden Katastrophe. Einen nichtsnützenden Schutzraum als Trost für ein kleines Kind. HELDEN Ein Kanon bedeutender Persönlichkeiten. Eine Hitliste besonderer Menschen, dem Ganzen sind kurze Texte beigegeben, bei John Wayne reichen seine Filmtitel als Ausweis seiner Biografie, bei Mandela die Chronologie seiner Haftstrafen. Die Selbstauskunft von Angela Merkel – Sie kennen mich – hätte auch zu jedem anderen der Porträts gepasst. Heiner Müller macht gute Laune durch schlechte Laune. Den Mundwinkel nach unten gezogen zeigen viele Helden: Rio Reiser, Manfred Krug, Johnny Cash, Marlon Brando, Tom Waits, Jean-Paul Sartre und Sitting Bull. Jeder Held spielt sich selbst. Das sind Porträts von Selbstinszenierungen. Man kommt nicht durch die Hülle durch. Es sind viele wirkliche Helden dabei und einige Heldendarsteller – und als einziger, der in seiner Rolle bleibt: Alexander Leonidowitsch Kaidanowski als „Stalker“ aus dem einzigartigen Film von Tarkowski. ZUM SCHLUSS Oliver Dohr hatte mir Aufnahmen von der fertig gehängten Ausstellung geschickt. Da hatte ich gleich das Gefühl, die sprechenden Wände dieser Kirche gehen in die Bilder über. Und wieder zurück.

Rüdiger Giebler